|

新世纪的中国制造业

中国工程院《新世纪如何提高和发展我国制造业》课题组

现状·地位·作用

随着世界经济全球化的趋势发展和我国加入世贸组织,制造业的地位和作用越来越重要。

一、我国制造业的发展概况

1.制造业的内涵及构成

制造业是指对原材料(采掘业的产品和农产品)进行加工或再加工以及对零部件装配工业的总称。制造业一般有消费品制造业和资本品制造业、轻型制造业和重型制造业、民用制造业和军工制造业、传统制造业和现代制造业之分,其中装备制造业越来越重要。

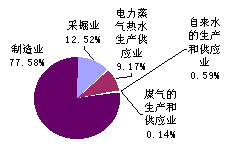

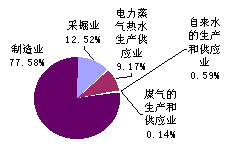

按我国现行统计的划分,制造业包含工业中扣除采掘业、电力蒸气热水生产供应业、煤气的生产和供应业、自来水的生产和供应业后的所有行业,共计28个(图1、图2)。

2.制造业的发展现状概述

(1)已成为国民经济的主要组成部分(表1)

图1 2000年全国工业构成(按全部国有及规模以上非国有工业企业的工业增加值分析)

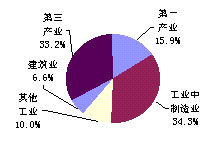

第二产业50.90%

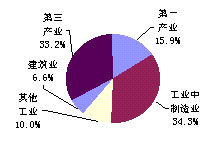

图2 2000年我国第一、二、三产业分布

①占国民生产总值比重超过三分之一。

2000年制造业工业增加值为30700.03亿元,占国民生产总值89403.6亿元的34.3%。

②工业增加值约占全国工业的五分之四。2000年制造业工业增加值(当年价)占工业的77.58%。

③上交税金占国家财政收入的三分之一以上。2000年制造业上交税金4525.81亿元,占国家税收总额12581.51亿元的35.97%,占同期国家财政收入13395.23亿元的33.79%。

④是实现就业的重要市场。2000年我国制造业全部从业人员8043万人,约占全国工业从业人员8924万人的90.13%,约占全国全部从业人员71150万人的11.3%。

⑤出口占全国外贸出口总额的90%。2000年我国制造业出口约为2237.52亿美元,占全国外贸出口总额2492.10亿美元的89.78%。

⑥快于国民经济的高速增长。我国制造业工业增加值的年均增长率,1952~1980年为14.4%,1980~1998年为12.65%;与之相应的是,我国GDP的年均增长率,1952~1980年为6.2%,1980~1998年为9.94%。制造业是带动我国经济高速增长的“发动机”。

表1 2000年全国制造业在全国主要经济指标中的比重

指标名称 |

单位 |

指 标 值 |

制造业比重(%) |

全国经济 |

工业 |

制造业 |

占全国 |

占工业 |

从业人员 |

万人 |

71150 |

8924 |

8043 |

11.3 |

90.13 |

工业增加值(或GDP) |

亿元 |

89403.6(全国GDP) |

39570.3 |

30700.03 |

34.3 |

77.58 |

税金 |

亿元 |

12581.51(全国税收总计) |

|

4525.81 |

35.97 |

|

国家财政收入 |

亿元 |

13395.23(全国财政收入) |

|

4525.81 |

33.79 |

|

出口总额 |

亿美元 |

2492.10 |

|

2237.52 |

89.78 |

|

资料来源:根据2001年《中国工业经济统计年鉴》和2001年《中国统计年鉴》整理。

统计范围:全社会数。

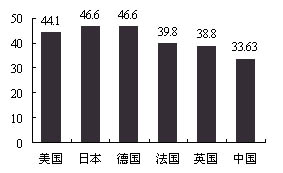

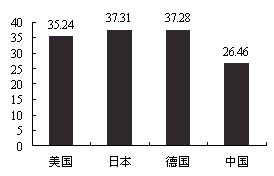

表2 中国制造业增加值和劳动生产率与主要国家的对比

| |

中国

1999 |

美国

1994 |

日本

1993 |

德国

1994 |

英国

1992 |

法国

1994 |

韩国

1994 |

印度

1992 |

劳动生产率(美元/人年) |

4258 |

97300 |

104730 |

76550 |

45330 |

59520 |

55720 |

3350 |

工业增加值率(%) |

26.32 |

49.31 |

38.01 |

48.44 |

43.57 |

38.49 |

42.98 |

22.68 |

|