中国文化办公设备制造行业起步于20世纪50年代,但主要是1978年改革开放后逐步发展起来的。现已发展成为以三资企业为主导的多种经济类型并存的、以加工贸易为主的外向型高新技术产业。中国已成为世界照相机、数码照相机、数字复印机、数字多功能复合机、碎纸机等产品的生产和出口大国。

文化办公行业根据中央“以市场换技术”的方针,走出一条引进技术、开放市场、合作生产、合资办厂的发展之路,全面提升了行业的技术水平和生产能力,缩短了与国外的差距。照相机行业虽曾在“文化大革命”时期大发展,但技术上没有过关。照相机和复印机都是20世纪80年代初期开始引进国外先进制造技术,经过消化吸收,到80年代后期初步形成具有一定规模的产业。由于自主开发能力不足,跟不上国外产品更新的速度,为摆脱困境,不少企业选择了与外商合资、贴牌生产、进料加工和来料装配等方式发展生产,使中国文化办公设备制造行业发展为新兴产业。2007年与1978年相比,企业从65个增加到439个,职工人数从3.53万人增加到23.45万人,分别增加5.75倍和5.64倍。工业总产值从2.09亿元提高到1450.86亿元;利润总额从0.37亿元提高到55.76亿元;分别增长693倍和150倍。

产品产量快速增长。2007年与1978年相比,照相机从17.91万台增加到8630.46万台,其中数码相机从2000年的410万台增加到7493.47万台,复印机从470台增加到452.36万台,均居世界前列。已形成数码相机8000万台、复印机500万台、光导鼓3800万台、墨粉1.6万t的年生产能力。国产文化办公设备生产已融入世界市场,全球数码相机年产量的60%、复印设备的55%、喷墨盒的30%、光导鼓的12%、墨粉盒的12%均在中国制造。

全行业主要产品实现了从模拟技术向数字技术的全面转变。传统的胶片照相机、静电复印机、胶片电影放映设备等产品已被相关的数码产品取代,数码产品已占行业的主导地位。

文化办公设备生产技术已国际化,产品的发展与世界同步。如数码相机实现了高像素、超薄、水印、防抖、脸部识别、场景识别、阴影自动识别、双十字自动对焦、超声波除尘、多媒体功能等技术,开发出从35万像素、500万像素、800万像素到1200万像素的数码相机和1000万像素、1160万像素和1600万像素三代数码机。复印机的发展主要体现在功能的不断扩大、自动化和智能水平不断提升,彩色化、复合化、多功能化已成为产品发展的主要趋势,这些方面保持与国际同步发展。

文办设备行业是外向性行业,据2004年全国经济普查数据,行业出口率高达84.51%,进出口贸易发展很快,2007年与1978年相比,进出口贸易总额从0.19亿美元增加到303.4亿美元,增长1596倍,其中出口额从0.01亿美元增加到217.9亿美元,增长21789倍。出口产品结构不断改善,2007年数码照相机出口77.65亿美元,占照相机出口额的98.9%;数字复印机和多功能一体机出口41.86亿美元,占复印机出口额的98.8%。

中国文化办公设备进出口额情况表(1978-2007年)

|

项目/年份 |

1978 |

1980 |

1985 |

1990 |

1995 |

2000 |

2002 |

2005 |

2007 |

|

进出口总额 |

0.19 |

0.28 |

3.93 |

1.73 |

19.47 |

45.81 |

53.61 |

149.24 |

303.38 |

|

进口额 |

0.18 |

0.26 |

3.91 |

0.93 |

7.13 |

16.75 |

16.20 |

33.73 |

85.46 |

|

出口额 |

0.01 |

0.02 |

0.02 |

0.80 |

12.34 |

29.06 |

37.41 |

115.5 |

217.92 |

20世纪70年代,我国生产的座式35mm电影放映机

1964年上海生产的“海鸥4A”型120双反相机

1969年上海照相机厂生产的“东风”120单反相机

1971年上海照相机二厂制造的“红旗20”型135单反相机及与之配套3只专用镜头是当年照相机极品

2008年华旗资讯开发的全球首款GPS卫星导航数码相机P-1

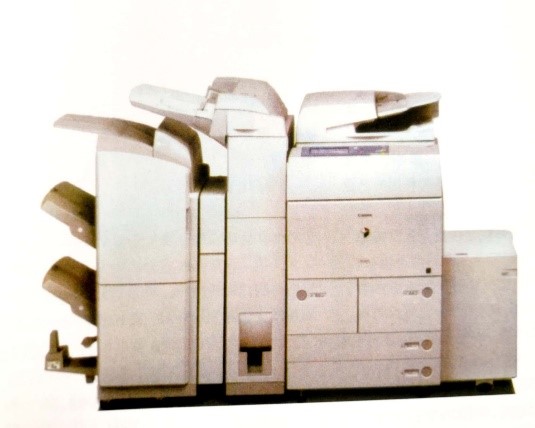

天津佳能公司制造的佳能多功能数码复印机

2008年上海富士施乐公司制造的Workcentre7132彩色多功能复印机

【注:以上所有内容皆摘自于《中国机械史·图志卷》 】

编辑: 站点管理员

发布单位: 中国机械工程学会

关键词:设备