2024年12月26日,由北京市科学技术协会主办,北京机械工程学会、北京市科协智能制造专业智库基地、北京市产品质量监督检验研究院、北京市机电研究院有限公司承办,北京市无损检测人员培训中心等单位协办的2024年首都前沿学术成果报告会(智能检测领域)在北京四川龙爪树宾馆会议厅举行。市科协、科研院所、高校、企业等机构领导、嘉宾和代表100余人齐聚一堂,3900余位线上参会代表共襄盛会。

开幕式由北京市科协委员、北京机械工程学会常务副秘书长李海涛主持。李海涛表示,本次活动是智能检测领域首都前沿学术成果的一次集中汇报,也是助力落实京津冀“六链五群”协同发展战略的一次实践。时值毛主席诞辰131周年纪念日,更具特殊意义,希望大家在学术问题探讨中,做到“百家争鸣,推陈出新”。

北京市产品质量监督检验研究院副院长董云致辞。她指出,随着智能网联汽车、人工智能、机器人、智能家居等领域的迅速发展,检验检测行业也面临着新的机遇和挑战。智能产品的高质量发展离不开检验检测,尤其需要检测手段的同步升级。

会上,李海涛秘书长代表学会发布了《基于关键场景的预期功能安全双闭环测试验证方法》、《智能家居场景检测标准体系的构建与应用研究》、《外骨骼机器人助力效能测试方法及应用综述》、《机器人安全标准化研究》等6项2024年度首都前沿学术成果。

市科协科技创新部主任铁春雷和李海涛委员共同为前沿学术成果作者代表颁发证书。

专题报告阶段,首先由清华大学自动化系葛经纬博士(李力教授团队博士),作题目为《无人驾驶汽车智能性测试》的报告。葛经纬指出,一个智能系统从研发到落地其实要经过三个阶段,首先是对智能性进行表征,然后设计算法去实现,最后是对算法的性能和能力做测试。智能汽车融合了传统机械工程和人工智能核心技术,随着不同AI算法的引入,相对应的测试方法应该随之改变。关键场景识别和采样生成是测试的重要步骤之一。第一个关键挑战是在仿真场景测试替代真实道路连续测试过程中,场景失真以及抽象仿真参数可解释性不足,导致训练和测试难以闭环。第二个关键挑战是该如何制定生成策略以及符合现实约束,同时提高它的测试效率。真正实现智能性测试需要迈过维度爆炸、长尾困境、未知难题、资源约束“四座大山”。并重点讲解了“如何描述仿真环境中的测试场景,特别是描述场景中复杂的车车交互关系”,以及“如何尽快找到关键场景”。

针对第一个报告,孙立山院长、方哲副总工作为交流嘉宾,和报告人葛经纬进行了深入交流。嘉宾认为,通过这个报告学习颇多,特别是指导我们去做智能网联汽车整个测试框架方面。并就导入交通规则后,多车测试各向同性和各向异性,如何能够通过有限的数量来测试它的泛化性,以及如何设置阈值进行合格评定等,进行探讨。

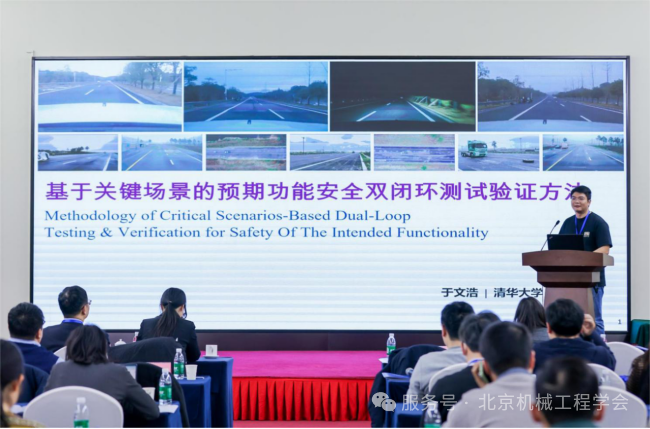

第二位报告人为清华大学车辆与运载学院助理研究员于文浩,题目为《基于关键场景的预期功能安全双闭环测试评价方法》。于文浩指出,自动驾驶汽车涉及基本安全、功能安全、信息安全和预期功能安全四个方面。预期功能安全是解决无故障系统中的预期功能,或其实现的功能不足引起的危险,主要关注系统未失效情况下不完美系统问题,它本身的挑战主要集中在自动驾驶系统面临外界场景的长尾问题以及它本身系统的复杂性,同时随着AI算法的发展,也面临着AI算法的不可解释性和不确定性。于老师详细介绍了测试场景确定、安全评价指标构建,自动驾驶系统抽象架构,覆盖了环境感知、地图定位、决策规划、车辆控制、人机交互、网联通讯六个典型系统等。

报告结束后,由交流嘉宾孙立山院长、方哲副总工和报告人于文浩进行交流。嘉宾认为,用成熟驾驶员的操作行为作为参考标准,评价无人驾驶汽车的通过性如何,是当前比较可行的方法之一;并就低概率高危险性的测试场景难于构建、成本高昂的问题进行了探讨。

第一阶段报告结束后,与会嘉宾和报告人进行了合影留念。

报告会第二阶段,由北京无损检测培训中心主任香勇博士主持。

第三位报告人是北京信息科技大学副研究员冀浩杰,题目为《智能网联汽车数据安全风险评估与测试方法研究》。冀浩杰指出,汽车安全数据问题近几年爆发的事故比较多,目前最大的困难就是对于数据安全的监管和防护是非常缺失的。国内2021年出台数据安全法,包括个人隐私保护法,行业开始关注对于汽车数据安全管理规范的要求。自动驾驶大发展背景下涉及到大量测绘信息,车里面采集的包括视频、图像、环境信息、自动驾驶要做深度学习训练,涉及到大量数据信息。团队重点围绕现在数据资产的识别来进行有效的数据安全评估,结合数据安全管理规定里面提到的三大类数据:车辆数据、个人数据和车外环境数据做了分类分级规则研究,通过不同数据类型结合现有的典型安全事件,做了风险评估模型设计。

报告结束后,董云副院长、孙立山院长两位嘉宾和报告人冀浩杰进行交流。嘉宾认为,报告系统性介绍了智能网联汽车数据安全评估与测试方法,强制性国家标准《汽车整车信息安全技术要求》将于2026年1月1日实施,体现了国家对于汽车信息安全的重视,并就数据获取、风险评估模型建立问题,以及数据安全评估在车辆准入和过程监管方面应用的可行性等进行了探讨。

第四位报告人中家院(北京)检测认证有限公司测试工程师张欣露,分享了题目为《智能家居场景检测标准体系的构建与应用研究》的报告。张欣露指出,智能家居领域,产品会被场景替代,行业会被生态覆盖,场景本质是组件系统,场景检测的本质是组件测试,是指对组件组成的场景进行功能、安全、应用、可靠性等指标的测试过程。组件包括智能家电、智能电器、互联网服务平台、控制管理终端,以及非智能家电和非智能的电器等。目前行业的检测还是大部分局限于功能、性能、易用,对可靠性、信息安全性、兼容性涉及的不多。检测标准模型构建主要分为测试环节、质量特性、测试方法三个维度,在进行场景检测时要充分考虑各个维度之间的关系,使场景检测测试得更加全面。测试环节分为单元测试、集成测试、系统测试和验收测试。检测模型按照测试方法分为黑盒测试和白盒测试。

报告结束后,交流嘉宾董云副院长、李红伟总工程师与报告人进行了探讨。嘉宾认为,场景的研发布局现在已经是家电企业中的一个重要战略了,智能家居场景检测标准体系的建立十分必要。并就信息安全、AI节能场景等进行交流。

第五位报告人北京理工大学机电学院智能无人系统技术系副主任刘亚丽,分享了题为《外骨骼机器人助力效能测试方法及应用》报告。刘亚丽指出,外骨骼机器人通过感知人体运动意图来实现机器人关节控制驱动,帮助人体实现力量增强,减轻人们在劳动或日常生活过程当中的疲劳强度。国内外骨骼机器人领域相较于国外起步较晚,但是现在发展的技术水平,尤其是助力领域和国外是相对持平的状态。外骨骼助力效能测评技术作为外骨骼研发过程当中五项关键技术之一,对于引导外骨骼产品研发十分重要。并就代谢成本评估方式、生物电信号评估方式、运动学与动力学评估方式、工况表现评估等五大类测评方法进行了比较分析。

报告结束后,交流嘉宾毕树生教授、李梦玮主任分别与报告人进行了交流研讨。嘉宾认为,外骨骼助力效能这个方向特别有意义,并就外骨骼机器人本身的重量或者本身的阻力对人的影响,如何基于大数据分析辅助外骨骼机器人助力效能和产品迭代等进行了深入探讨。

第六位报告人北京机械工业自动化研究所有限公司生产力中心副部长张利强,分享了题为《机器人安全标准化研究》的报告。张利强指出,近几年“机器人+”政策推动机器人产业快速发展,特别是应用在工业服务,医疗等领域,逐渐与人体越来越接近,越来越交互,工作空间越来越重叠,所以它的安全性要求也越来越高。机器人安全标准主要包括电气安全、机械安全、功能安全和信息安全四大类,并分别详细进行了介绍。

报告结束后,交流嘉宾毕树生教授、李梦玮主任分别与报告人进行了研讨。嘉宾认为,报告全面细致地介绍了机器人安全标准发展情况,并就人工智能自学习能力给机器人带来的安全风险如何评估和测评,建立跨行业的机器人标准工作组等进行深入探讨。

本次报告会在产学研各界嘉宾的热烈探讨中落下帷幕,从智能网联车到智能家居,再到大众非常关注的机器人,尤其是在安全方面,涉及相关标准研究、风险评估和测评等,给大家奉上了一场学术盛宴,同时给出了很多想法和思路,这是一场思维的碰撞,也是一种学术的交流。报告会的成功举办,充分发挥了高端智库人才和科技人才引领作用,促进了智能产品领域“产学研检用”各方合作交流,推动了新质生产力高质量发展,为打造首都智能产品检测领域创新生态做出了贡献。

来源:北京机械工程学会

编辑: 钟永刚

发布单位: 中国机械工程学会总部综合管理处

关键词:智能检测领域