三维空间的热管理技术是制约高端电子设备性能提升的核心难题。近日,我会高级会员、厦门大学萨本栋微米纳米科学技术研究院周伟教授团队提出了全新的3D随形热管技术,可以根据目标电子设备的构型在三维空间内任意调整传热形态,并具备热-构协同的应用优势,突破传统装配空间的限制,可为复杂形态电子设备的散热难题提供有效的解决方案。国际知名综合期刊Nature Communications于2025年2月17日以“Adaptative two-phase thermal circulation system for complex-shaped electronic device cooling”为题报道了这一最新研究成果。该工作从3D随形热管技术理念提出、设计制造、传热机理、性能测试及应用等方面开展了系统的研究。通过利用逆向工程、微纳制造和数据驱动的三维热封装技术,开发了具备极高形态设计自由度的3D随形热管,揭示了三维形态对随形热管传热极限的提升机制。针对典型复杂形态电子设备构建了几款定制化3D随形热管,并与商业散热策略进行了对比,显著降低了设备温度并提高了传热极限,为热管技术在新兴电子设备中的应用提供了新方法与新思路,尤其是对高度集成的复杂电子设备中的散热具有重要的研究价值与意义。

(DOI :10.1038/s41467-025-56960-1)

1.研究背景

热管理技术是确保电子设备运行的核心关键,直接影响了设备的使用性能和寿命。利用气液两相循环热管技术进行高效散热是电子设备散热的主流方案之一。然而,随着电子设备集成度的不断提高与热流密度的急剧上升,在结构紧凑且形状复杂的电子设备中,当前大多数相变散热装置均采用简单的结构形式,受限于装配空间约束无法直接应用于复杂形态电子设备,亟需开发新型热管技术以解决散热难题。

2.研究内容

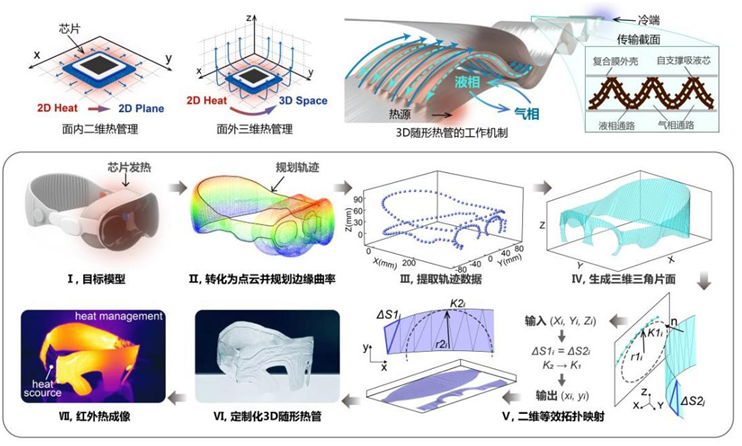

Ø3D随形热管的设计思路

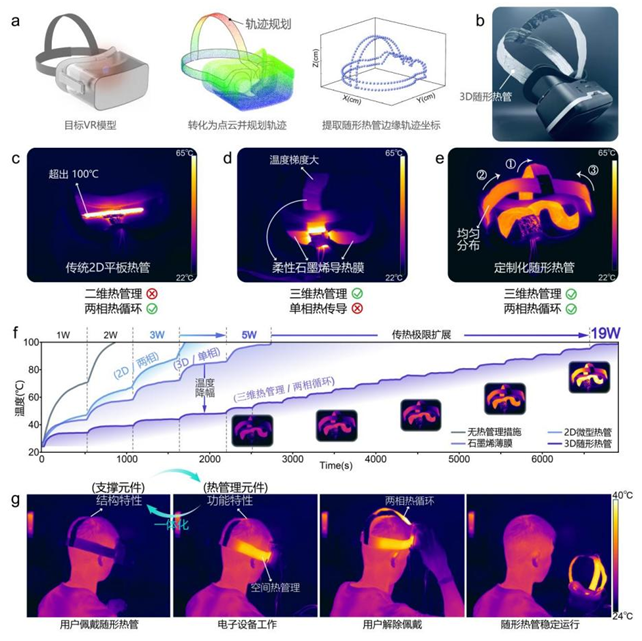

针对复杂三维电子设备的散热问题,利用逆向工程、微纳制造与热封装技术,开发了具备任意形态、不受装配空间限制的三维气液两相热循环系统,定义为3D随形热管。3D随形热管通过法向弯曲、径向弯曲、扭转和横向调节四个变形自由度,可以根据复杂构型电子设备的任意曲面设计出与之相随形的三维结构,通过建立稳定的三维相变传输路径,使热管的二维传热转化为三维传热。根据目标设备的构型流线,在3D随形热管内部优化气液两相循环路径,降低粘滞阻力和夹带效应,提高等效热导率和散热性能。三维构型设计赋予了随形热管以三维支撑特性,能够作为电子设备内部支撑部件的同时,进行气液两相相变热循环,具备散热-支撑协同的应用效果,实现在狭小空间内的高效散热。

图1 3D随形热管的设计策略

视频1 3D随形热管的高自由度形态设计

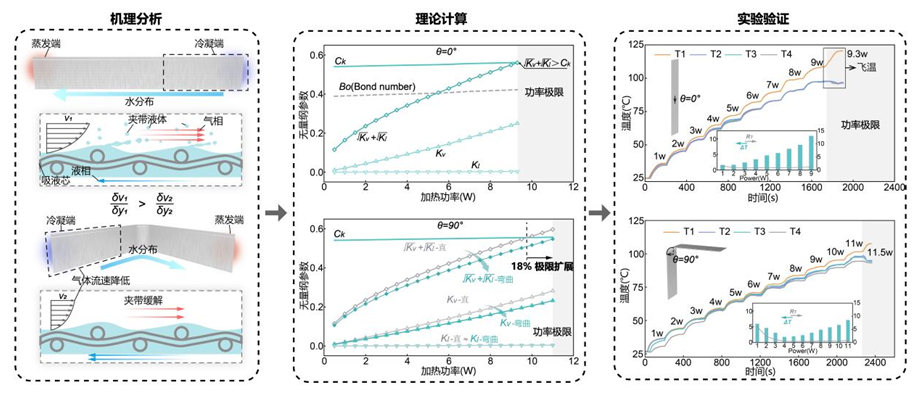

Ø 3D随形热管的三维气液两相循环机理

针对3D随形热管的三维设计形态,分析了三维构型下热管内部气液两相循环机理。利用逆流气液系统中的不稳定性判据对极限功率进行了理论计算,通过热管内部三维气液两相路径优化设计,缓解了气液工质的夹带效应,提高了热管的极限传热功率。此外,通过计算3D随形热管在不同空间状态下的最大允许重力压降,揭示了三维设计构型在不同空间状态变换下的工作稳定机制。

图2 三维形态对下气液两相循环的影响机理分析

Ø3D随形热管在VR设备中的应用展示

针对VR设备的特殊构型,开发了定制化3D随形热管,作为热管理元件发挥高效传热功能的同时,形成头戴式组件的一部分,允许电子芯片热量通过三维路径直接与外部空气进行自然对流,在有限的组装空间内实现散热面积的最大化,显示了3D随形热管具备散热-支撑协同的应用优势。

图3 3D随形热管在VR设备中的散热-支撑协同应用展示

视频2 3D随形热管的用户佩戴展示

-

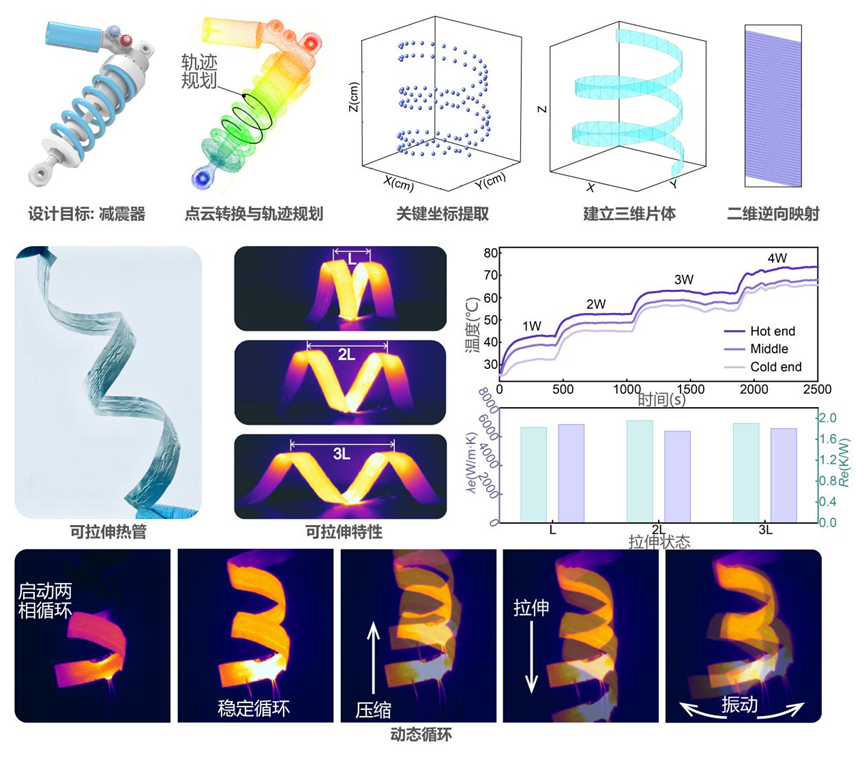

Ø 3D随形热管的多平面动态散热应用

利用 3D随形热管的高自由度的特点,开发了一种具备螺旋三维形态的可拉伸热管,类似于减震器中的弹簧部件。该热管可进行长距离动态拉伸、压缩和振荡,能够适应多平面之间的动态空间关系,确保稳定的热量传输。开发的可拉伸随形热管具备三倍的拉伸范围,在维持高性能相变热循环的同时,在拉伸循环测试中表现出优异的动态稳定性。

图4 3D可拉伸热管在跨平面动态散热中的应用展示

-

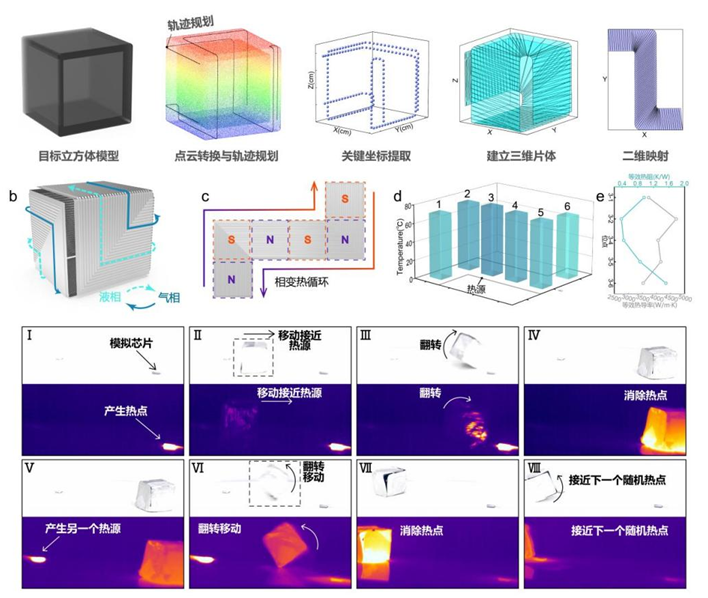

Ø 基于3D随形热管的相变散热机器人应用

针对随机热点的散热难题,利用3D随形热管技术,研制了相变散热机器人。将3D随形热管设计为一个完全封闭的立方体,各壁面均具备气液传输通路并形成了完整的三维相变热循环路径。结合磁控翻转的驱动控制,使相变散热机器人能够通过磁场控制快速接近并覆盖随机生成的热点坐标,将底部点热源通过气液传输路径进行传输,迅速放大热点的对流散热面积以防止热量的进一步积聚。该相变散热机器人为高热流密度电子芯片随机热点的主动散热问题提供了有效的解决方案。

图5 磁控相变散热机器人的开发与应用展示

视频3 相变散热机器人的应用展示

编辑: 钟永刚

发布单位: 中国机械工程学会总部综合管理处

关键词:Nature 子刊, 3D