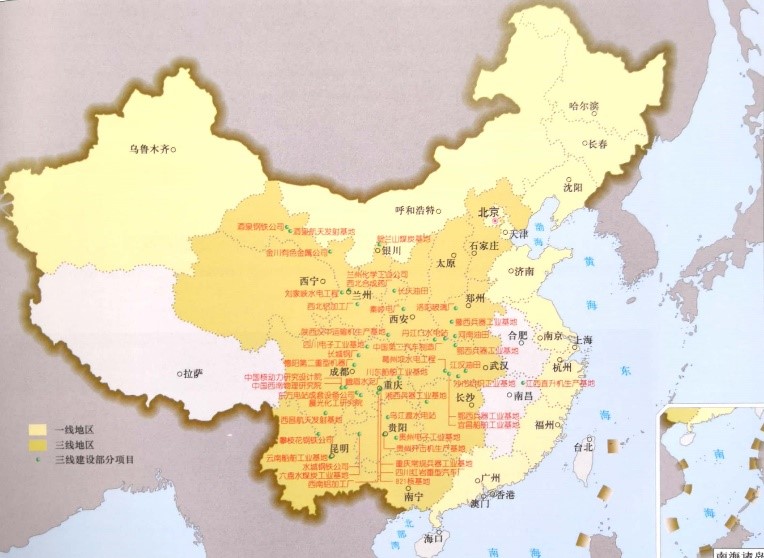

从1964年开始,不包括新疆、西藏和内蒙古在内的中西部的13个省、自治区进行了一场以战备为指导思想的大规模国防、科技工业和交通基本设施建设,史称“三线建设”。“三线建设”重要工作是迁移沿海工业到内地,对机械工业来说,兴建大批军事工业和民用机械工业,从1965年到1980年,在三线地区建成了中国一大批国防科研基地,形成了门类齐全、各方配套的国防工业生产基地。

在军工方面,这里不仅能生产轻武器,而且能生产先进的重武器。至1975年,西南以重庆为中心的常规兵器工业基地产量已经占全国的一半左右。建成了四川和陕西的战略武器科研生产基地,四川、陕西、贵州和鄂西北等地的航空工业基地,长江中上游地区的船舶研究和生产基地,酒泉和西昌卫星发射基地。到1975年,中国三线地区国防工业的生产能力、技术力量和装备水平都超过一、二线地区,改变了中国的国防工业布局。

民用机械方面,在三线地区也进行了大规模的建设。1965-1979年,在三线地区共投资93.39亿元,相当于1949-1965年机械工业全部投资的70%以上,其中1966-1970年占全部投资超过2/3。1965-1979年三线地区机械工业施工项目1623个;建筑竣工面积2129万m2,其中生产建筑面积834万m2;安装金属切削机床35119台,锻压设备5633台;新增固定资产64.4亿元。三线建设,上要采用了沿海老厂迁建或援建的形式,共援建或迁建了241个工厂、研究所、内迁职工62679人,设备17727台。三线地区机械工业拥有的职工、固定资产和设备,1979年比1965年分别增长了3.3倍、3.7倍和2.7倍;产值、职工人数固定资产和机床拥有量在全国的比重,1965年约为1/4,到1975年提高到1/3。初步形成了以重庆为中心的包括川、贵、滇在内的比较完整的西南机械工业基地;在西北初步建成了汉中、关中、天水、银川、西宁等一批各有特色的机械工业集中的城市,其中佼佼者如在鄂西的第二汽车厂、四川的东方电机、汽轮机、锅炉厂等。

经过“三线建设”,机械工业基本上做到了品种上沿海能生产的,内地都有生产点。汽车厂、机车车辆厂、飞机厂、战略武器厂、船用配套厂、拖拉机厂、内燃机厂、冶金矿山及大型铸锻件厂、机床厂、基础零部件厂、发电设备及电器厂,都建成了与沿海骨干企业相类似的能力。机械工业完成了内地、沿海的战略布局。

“三线建设”图

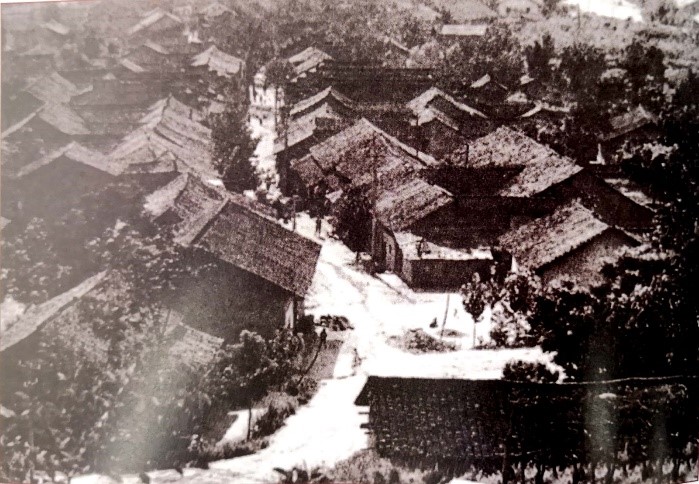

第二汽车制造厂厂址选定在湖北省郧阳县十堰镇一带,图为十堰镇原貌(1966年)

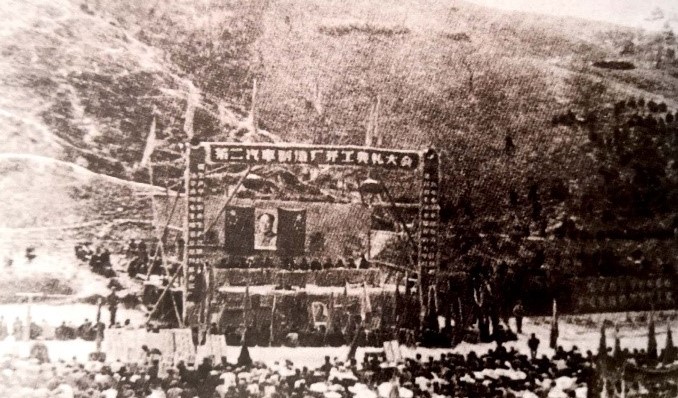

1967年4月1日,第二汽车制造厂在湖北郧阳县十堰大炉子沟举行开工典礼

1975年7月1日,第二汽车厂第一个基型车——两吨半越野车正式投产,饶斌厂长驾驶第一辆车下线

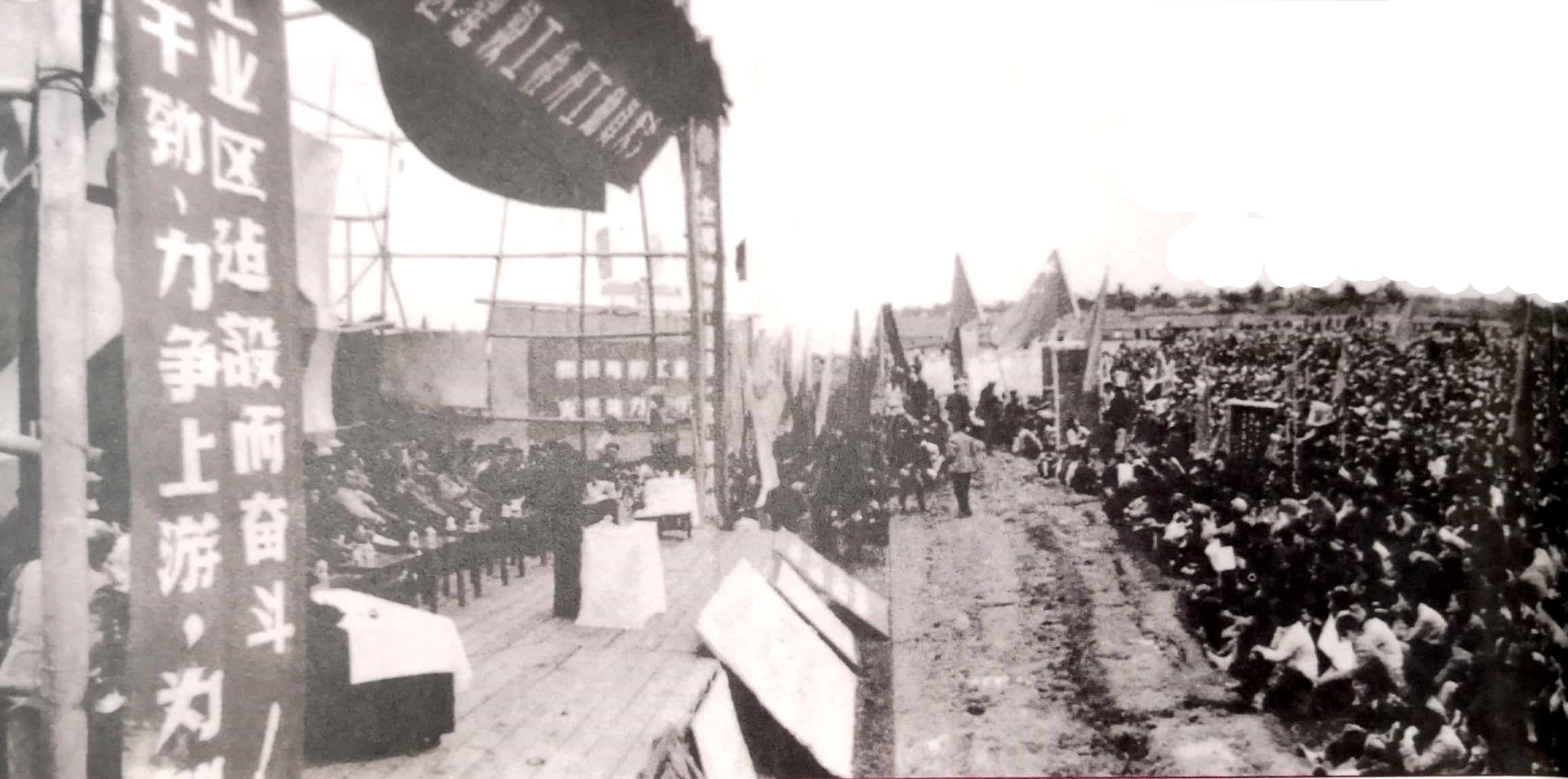

“大跃进”时期,1958年10月13日,德阳水力发电设备厂(现东方电机股份有限公司)开工动员大会会场

1959年,德阳水力发电设备厂生产的第一台7kw小电机

“三线建设”时期,1968年9月25日,陕西鼓风机厂搭起的简易执勤窝棚,保护第一批建厂物资

汉川机床厂职工组成的突击连,开赴施工工地

【注:以上所有内容皆摘自于《中国机械史·图志卷》 】